Presentación de la serie (2/2)

Vale la pena incluir una cita de Silent Spring:

We stand now where two roads diverge. But unlike the roads in Robert Frost’s [15] familiar poem, they are not equally fair. The road we have long been traveling is deceptively easy, a smooth superhighway on which we progress with great speed, but at its end lies disaster. The other fork of the road — the one less traveled by — offers our last, our only chance to reach a destination that assures the preservation of the earth.

Sólo siete años después, en The Population Bomb, centrándose en la Bomba Poblacional, el biólogo Paul Ehrilch presentó una visión apocalíptica de las consecuencias del crecimiento de la población mundial: [16] , [17]

...The battle to feed all of humanity is over.. Population control is the only answer...

En ese libro, Ehrlich plantea tres posibles escenarios para el futuro de la humanidad:

Escenario I: En 1972, como consecuencia de hambrunas generalizadas en China, se deteriora la situación en el sudeste asiático; la consecuencia final es la guerra nuclear, con 100 millones de norteamericanos muertos en la costa oeste en 1973 (no menciona las bajas en Asia).

Escenario II: Un dantesco escenario que comienza en 1979, y que culmina con la siguiente oración:

The most intelligent creatures ultimately surviving this period are coackroaches.

Escenario III: A partir de 1974 se rompe la estructura política de la mayor parte de lo que se llamaba el tercer Mundo. En 1985, cuando ha concluido la mortandad mayor, los países centrales inician un programa de rehabilitación por áreas, y programan una población global para 2025 de dos mil millones de personas. Éste es el escenario optimista.

No era intención de Ehrlich asignar realidad a la concreción exacta de alguno de estos tres escenarios. Como dice Hobsbawn, [18]

…dentro de ciertos límites nosotros debemos hacer un esfuerzo de predicción, pero sin olvidar nunca el peligro que se corre de convertir esa previsión en caricatura. Es decir, debemos ser conscientes de que gran parte del futuro es, por principio, o para fines prácticos, totalmente imprevisible.

No debe creerse pues que el hecho que no se hayan cumplido estas predicciones nos permita descartar la inminencia de grandes desastres originados por la sobrepoblación en las condiciones actuales de consumo de energía y de recursos naturales. El mismo Paul Ehrlich escribió en 1990, con Anne Ehrlich, The Population Explosion, una revisión de su libro anterior. [19] En el libro discuten la interrelación entre la epidemia de SIDA, el calentamiento global, la destrucción del ozono estratosférico, la lluvia ácida, la deforestación, los incendios de bosques, la producción de alimentos, atascos de tránsito, tráfico de drogas y otros delitos, para vincular todos ellos con la explosión demográfica.

Allí se concluye que el fin de civilización que conocemos sigue siendo altamente probable, aunque la terminación no sea una explosión, sino un gemido (whimper), tomando la imagen de las últimas estrofas del poema The Hollow Men, de T.S. Eliot: [20]

El Gemido es, simplemente, el modo como terminará la civilización si continúa la tendencia actual población/recursos/medio ambiente. Supondría el advenimiento de un mundo semejante al que dejarían tras de sí la guerra y el invierno nucleares, aunque más lentamente, en una escala de tiempo de años y no de semanas.

Tal vez la mayor crítica que puede hacerse a la visión de Ehrlich es que las crisis, muchas veces asociadas a factores ambientales, han estado siempre presentes en la historia de la humanidad, tal como vimos en los ejemplos mencionados arriba. Muchas crisis del pasado afectaron profundamente a civilizaciones enteras. Sin embargo, existe sin duda en la actualidad una extendida preocupación por los temas ambientales, signados por la posibilidad de catástrofes globales.

La década de 1990 fue marcada a fuego por la globalización de la economía. Hobsbawm describe al Siglo XX como un siglo corto, que comienza en 1914, con la Primera Guerra Mundial, y termina en 1991, con la caída de la Unión Soviética. La nueva era es la era global, y la mirada sobre la ecología y el ambiente se ve fuertemente influida por la globalización. Según Enrique Leff, las necesidades del neoliberalismo en la etapa de globalización han tenido un efecto muy negativo sobre la mirada ambiental. Dice Leff: [21]

Si en los años setenta la crisis ambiental llevó a proclamar el freno al crecimiento antes de alcanzar el colapso ecológico, en los años noventa la dialéctica de la cuestión ambiental ha producido su negación: hoy el discurso neoliberal afirma la desaparición de la contradicción entre ambiente y crecimiento…

...El discurso dominante busca promover el crecimiento económico sostenido, negando las condiciones ecológicas y termodinámicas que establecen límites a la apropiación y transformación capitalista de la naturaleza…

...Ello lleva a plantear la pregunta sobre la posible sustentabilidad del capitalismo, es decir de una racionalidad económica que tiene el inescapable impulso hacia el crecimiento, pero que es incapaz de detener la degradación entrópica que genera. Frente a la conciencia generada por la crisis ambiental, la racionalidad económica se resiste al cambio, induciendo una estrategia de simulación y perversión del discurso de la sustentabilidad…

...El capital, en su fase ecológica está pasando de las formas tradicionales de apropiación primitiva, salvaje y violenta de los recursos de las comunidades, de los mecanismos económicos del intercambio desigual entre materias primas de los países subdesarrollados y los productos tecnológicos del primer mundo, a una estrategia discursiva que legitima la apropiación de los recursos naturales que no son directamente internalizados por el sistema económico. A través de esta operación simbólica, se redefine a la biodiversidad como patrimonio común de la humanidad y se recodifica a las comunidades del Tercer Mundo como parte del capital humano del planeta.

El discurso de la globalización aparece así como una mirada glotona más que como una visión holística; en lugar de aglutinar la integridad de la naturaleza y de la cultura, engulle para globalizar racionalmente al planeta y al mundo...

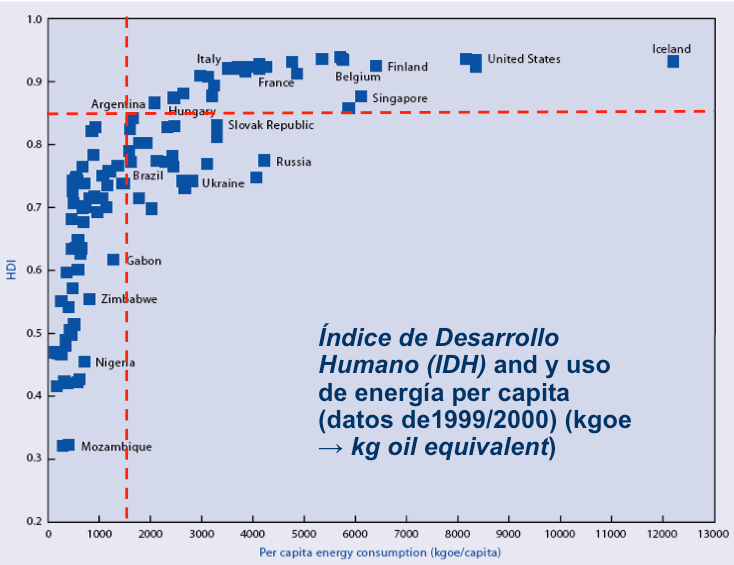

Estamos pues tal vez ante la pregunta más crucial: ¿es el modelo socio-económico imperante en la actualidad capaz de incorporar las limitaciones que impone el ambiente? No tenemos experiencia sobre cómo se puede lograr una desaceleración del impacto ambiental, sin desacelerar la necesidad imperiosa de crecimiento de los países más postergados. La Figura 7 muestra un gráfico que correlaciona el Índice de Desarrollo Humano con el consumo de energía per capita en los diversos países. [22] Si ese índice refleja algún tipo de realidad, sugiere Blanco Gálvez, tal vez deberíamos aceptar que la calidad de vida, medida por Índice de Desarrollo Humano, de un país como el nuestro es la que se debería buscar. Cualquier mejora adicional es a costa de fuertes incrementos en el consumo energético, que es una buena medida del impacto del hombre sobre el ambiente. ¿Estamos dispuestos a aceptar esa conclusión?

Figura 7: Correlación entre Índice de Desarrollo Humano y consumo de energía. Fuente original: UNDP. World Energy Assessment Update 2004. José Goldemberg and Thomas B. Johansson Eds. New York. Tomado de la ref. 22

Los grandes problemas ambientales no desembocan necesariamente en grandes catástrofes. Existen también respuestas ambientales más suaves, pero aun importantes, a la actividad humana. La historia de la humanidad está llena de ejemplos de desarrollos del hombre para adecuar el ambiente a sus necesidades; hoy los llamaríamos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, ha sido sólo muy recientemente que hemos aprendido que todos estos desarrollos generan una respuesta ambiental, que puede poner en crisis las capacidades de sostener las nuevas tecnologías en el tiempo. Los cambios ambientales producidos por el hombre resultan de una combinación de factores tecnológicos, económicos, sociales y culturales que impactan sobre el medio físico y biológico, medio que a su vez genera respuestas muchas veces inesperadas. Se genera así una espiral de necesidades, desarrollo de tecnologías, y respuestas ambientales, como se ilustra en la Figura 8.

Figura 7. Desarrollo de tecnologías y la respuesta ambiental.

La Tabla 1 muestra la interpretación de las distintas etapas de la Figura 8 para el caso del control de enfermedades transmitidas por mosquitos.

Etapa |

Descripción |

| Necesidad | Combatir la malaria, y disponer de insecticidas poderosos |

| Tecnología | La empresa Geigy desarrolla el DDT. En 1948, se otorga el premio Nobel de Medicina a Paul Müller |

| Respuesta ambiental | Ecotoxicidad del DDT. Rachel Carson publica Silent Spring en 1962. Comienza a aparecer resistencia de los mosquitos al DDT |

| Nueva necesidad | Se prohíbe el DDT en agricultura, se necesitan nuevos insecticidas. |

| Nueva tecnología | Se desarrollan nuevos insecticidas más amigables. |

| Nueva respuesta ambiental | Resurgimiento de la malaria, el dengue, etc. |

| Otra vez, nueva necesidad | Combatir y prevenir la diseminación de enfermedades trasmitidas por mosquitos |

| Otra vez, nueva tecnología | ¿¿¿¿¿¿?????? |

Tabla 1. Historia ambiental del DDT |

|

Tal vez ahora no estemos convencidos que podemos domeñar la naturaleza sin restricciones, pero sigue vigente la idea de que podemos enfrentar exitosamente las respuestas ambientales a nuestras intervenciones. Hasta ahora, hemos aprendido por experiencia cuáles son las respuestas ambientales, viendo lo que ocurría una vez implementadas las nuevas tecnologías. Nuestra capacidad de predicción ha sido baja. Tal vez las preguntas más importantes que necesitamos contestar en el año del Bicentenario se refieren a nuestra capacidad real de remediar los daños ya causados, y a nuestra capacidad a futuro de poder prever la respuesta ambiental a una innovación antes de implementarla.

Detrás de ambas está por supuesto la pregunta más central: ¿Podemos seguir creciendo indefinidamente, como postula el desarrollo sostenible? O, a la inversa: ¿Es socialmente viable una desaceleración del crecimiento, para protegernos protegiendo nuestra circunstancia, sin fuertes perturbaciones sociales? Nuestro recorrido de la historia debería haber puesto en claro que la respuesta a los problemas ambientales no provendrá sólo de las Ciencias Exactas y Naturales; los aspectos sociales son fundamentales. Pero, a la inversa, los límites impuestos por nuestro ambiente deben ser descritos originalmente por dichas ciencias, para después tener en cuenta las características sociales, políticas, y económicas.

Lo que vendrá

En la actual aldea global, también las catástrofes pueden ser globales. Los primeros indicios de la capacidad del hombre para alterar globalmente su ambiente los proveyeron Mario Molina y F. Sherwood Rowland en 1974, en su descripción de la alteración de los niveles de ozono estratosférico por los radicales libres provenientes de la fotólisis de los clorofluorocarbonos. [23] Comodice Rowland en su Conferencia Nobel, [24]

The appearance in the atmosphere of a new, man-made molecule provided a scientific chemical challenge: Was enough known about the physicochemical behaviour under atmospheric conditions of molecules such as CCl3F to allow prediction of its fate, once released into the environment? In 1973, I included in my yearly proposal to the U.S. Atomic Energy Commission, which had sponsored my research involving radioactive tracer species since 1956, a predictive study of the atmospheric chemistry of CCl3F, in addition to the continuation of other studies already in progress.

Los resultados son bien conocidos, y los estaremos recordando en alguno de los artículos de esta serie. En las palabras de Rowland,

The answer to our original scientific question is that the eventual fate of the CFC molecules is photodissociation in the mid-stratosphere with the release of atomic chlorine, but on a time scale of many decades. What is the fate of these chlorine atoms at an altitude of 30 km?

…[The Cl atoms and its product, ClO radicals] …converting back to molecular O2 in each pair of’ reactions one ozone molecule and one oxygen atom. When this catalytic efficiency of about 100,000 ozone molecules removed per chlorine atom is coupled with the yearly release to the atmosphere of about one million tons of CFC’s, the original question chiefly of scientific interest has now been converted into a very significant global environmental problem - the depletion of stratospheric ozone by the chlorine contained in the chlorofluorocarbons.

Ya no estamos hablando del efecto directo de la acción humana sobre los organismos vivos; es ahora una interferencia con los delicados mecanismos fisicoquímicos que controlan el funcionamiento de nuestro ambiente. La escala global del fenómeno queda bien ilustrada por el mismo Rowland:

The average time for a molecule to mix from the northern to southern hemisphere, or vice versa, has been calculated from the release patterns in comparison with these measured concentrations and is approximately 15 months. The average CFC molecule therefore mixes back and forth between the northern and southern hemispheres 20 to 40 times or more before its ultimate decomposition in the stratosphere.

The greatest surprise in the CFC-ozone story was revealed in the spring of 1985, with the discovery by Joe Farman and his colleagues from the British Antarctic Survey of massive springtime losses of ozone over their station at Halley Bay, Antarctica (75.5”s Latitude).

La identificación del problema del ozono también marcó fuertemente la necesidad de enfoques interdisciplinarios. El Premio Nobel otorgado a Molina y Rowland en 199 fue compartido con un meteorólogo holandés, Paul J. Crutzen,[25] quien desarrolló los modelos atmosféricos necesarios para comprender la química de la estratósfera.

La historia de la disminución del ozono estratosférico parece ser una historia con final feliz. La respuesta internacional tomó forma en el llamado Protocolo de Montreal, en 1987. La proscripción de los CFC parece haber sido eficaz: las mediciones más recientes parecen indicar una nivelación de las concentraciones de ozono. ¿Podremos repetir este éxito en otros desafíos?

Figura 8.

Extremos: Carátulas del primero (1985) y del séptimo informes Scientific Assessments of Ozone Depletion de la World Meteorological Organization (WMO) y del United Nations Environment Programme (UNEP). Centro: Mario J. Molina (izquierda) y F. Sherwood Rowland (derecha).

Centrando la atención en esta escala, la global, sin duda el calentamiento global parece ser el fenómeno más preocupante. Para preparar al mundo sobre las consecuencias del calentamiento global, se ha creado el Panel Internacional sobre Cambio Climático (IPCC, en inglés), como esfuerzo conjunto del Programa Ambiental de las Naciones Unidas (UNEP) y la World Meteorological Organization (WMO). El IPCC es un cuerpo científico que revisa y evalúa toda la información disponible, usando criterios científicos. La implementación de sus recomendaciones y/o conclusiones es responsabilidad de los gobiernos. Las posibles acciones fueron discutidas entre el 7 y el 18 de noviembre de 2009, en la XVava. Sesión de Conferencia de las Partes (COP, en ingles), que reúne a las Partes del Protocolo de Kyoto, en Copenhague. Los resultados fueron decepcionantes.

Es oportuno recordar y parafrasear una reflexión de Hobsbawn: [26]

Mientras que para la economía es posible, en teoría, operar sin una serie de instituciones globales, a mí me parece imposible que la política pueda funcionar en un vacío análogo. Pero la realidad es que no hay instituciones políticas globales. La única que hay, la Organización de las Naciones Unidas, obtiene su poder de los estados existentes.

Lo que dice Hobsbawm sobre la economía, se aplica más cabalmente aun a la ecología y al medioambiente. Los aspectos globales de la respuesta ambiental existen, independientemente de los estados-nación, pero son éstos los únicos que pueden implementar respuestas para enfrentar las amenazas globales. Ése es el panorama mundial cuando nos aproximamos al Bicentenario.

No debe extrañar pues que los efectos del Cambio Climático sobre salud, recursos hídricos, ocupación territorial, producción de alimentos, etc. en la Argentina ocupe un lugar prominente en la agenda de problemas ambientales en 2010. Pero también existen otras dimensiones ambientales que deben ser analizadas con cuidado: las escalas regional y local descubren amenazas ambientales propias de cada región, o de cada emplazamiento. Podríamos indicar, como ejemplos, el avance del dengue hacia latitudes cada vez más australes, o los problemas que puede generar la pastera de Botnia en función de su emplazamiento.

No cabe duda que esos son problemas que requieren de una adecuada planificación nacional, paralela a la que requieren los problemas regionales y locales que plantean las amenazas globales.

Recuadro II

Efecto Invernadero, Cambio Climático y Calentamiento Global

Las tres expresiones se refieren a fenómenos vinculados entre sí, pero distintos.

El efecto invernadero es un fenómeno que producen ciertos gases atmosféricos (dióxido de carbono, vapor de agua, metano, etc), de reflejar la radiación infrarroja, evitando un enfriamiento más importante de la superficie de la Tierra. Es similar al logrado por el plástico de los invernaderos. El efecto invernadero permite que la superficie terrestre tenga las temperaturas actuales; caso contrario, las mismas serían mucho más bajas.

El Cambio Climático es un fenómeno que puede reconocer orígenes naturales, como las variaciones de la actividad solar. En la historia geológica del planeta ha habido una serie de episodios de cambios en el clima, los más conocidos son las eras glaciares. Hacia fines del Siglo XX se reconoció que, por primera vez, la actividad antrópica podía producir un cambio climático, conclusión que en la actualidad parece estar bien fundamentada, especialmente a través de los informes del IPCC (ver IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change 2007, disponible en http://www.ipcc.ch). Son manifestaciones del cambio climático, el aumento de frecuencia de los acontecimientos meteorológicos extremos (huracanes, sequías severas, etc), cambios en la temperatura promedio y también fluctuaciones más extremas de las temperaturas.

El calentamiento global es una de las manifestaciones del cambio climático global, fruto del aumento de las concentraciones de gases efecto invernadero. Uno de los efectos más temidos del calentamiento global es el derretimiento de los hielos continentales, con la consecuente suba del nivel de los mares. Estos temas se tratarán en detalle en un artículo futuro.

El impacto ambiental de la actividad humana genera acalorados debates, y es frecuente encontrar opiniones irreductibles y grandes dificultades en el análisis desapasionado (si tal cosa es posible) de cada problema.

En esta serie sobre los Grandes Problemas Ambientales en el Bicentenario, intentaremos recorrer los temas más importantes, siempre desde la mirada de expertos en el tema. El impacto del calentamiento global en nuestro país, el estado del recurso agua, la expansión de la frontera agrícola, el derecho ambiental, el desembarco de la gran minería, la generación y uso de energía, la contaminación del aire, del agua y del suelo, las enfermedades infecciosas emergentes, son temas que tenemos en carpeta.

Cada entrega revisará el tema, desde la mirada de especialistas, y contará también, esperamos, con un amplio debate contribuido por los lectores. El enfoque será eminentemente técnico, privilegiando la descripción del estado del conocimiento científico en cada uno de los temas a tratar. Priorizaremos información que pueda someterse al análisis falsacionista propuesto por Karl Popper: las conjeturas deben permitir deducir consecuencias observables, que se puedan poner a prueba. Es imposible por supuesto separar el análisis del comportamiento del sistema físico, el ambiente, del análisis del comportamiento social, y su intervinculación.

Se ha dicho que, más que grandes temas ambientales, lo que tenemos en la actualidad son grandes conflictos ambientales; esta aseveración busca poner énfasis en los aspectos sociales. Nuestros artículos sin embargo se centrarán en el comportamiento del ambiente, más que en la mirada ecológica, lo que nos permitirá aprovechar mejor las ventajas del reduccionismo aplicado al estudio de fenómenos físicos, químicos y biológicos.

La Tabla 2 muestra la hoja de ruta sobre los temas ambientales importantes en el Bicentenario en Argentina. Esta serie intentará proveer información sobre esos temas en sucesivas entregas.

Gran área |

Temas importantes |

| Cambio climático global | Emisiones de gases efecto invernadero en Argentina.Posibles escenarios futuros por el cambio climático.Cómo se prepara la Argentina para los posibles escenarios. |

| Agricultura | El uso del recurso agua.El uso del suelo y su degradación.El uso de agroquímicos.Los transgénicos, y la sojización de la agricultura. |

| Energía y ambiente | Las posibilidades de las energías alternativas.El uso racional de la energía. |

| Minería | El desembarco de gran minería en la Argentina, y su posible contribución al desarrollo sostenible.El uso del recurso agua.Incidentes, accidentes y desastres ambientales en minería. |

| El agua y su contaminación | Tipos de contaminación (biológica, por metales, por fertilizantes y nutrientes, por sustancias ecotóxicas), estado de situación en Argentina.El estado de los acuíferos.Ríos urbanos altamente contaminados.Gestión del agua en grandes ciudades. |

| El aire y su contaminación | La contaminación del aire en grandes ciudades: estado de situación.El adelgazamiento de la capa de ozono: realidad actual. |

| Ecología ambiental | Especies amenazadas en Argentina. |

| Aspectos sociales, económicos y políticos | Problemas ambientales de los sectores carenciados.Derecho ambiental: situación actual.Economía y ambiente: ¿es realmente posible el desarrollo sostenible? |