Presentación de la serie (1/2)

Por Miguel Ángel Blesa

Gerencia de Química, Comisión Nacional de Energía Atómica

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental

Universidad Nacional de San Martín

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Introducción

"Yo soy yo y mi circunstancia y si no la salvo a ella no me salvo yo"

La ecología es la disciplina que estudia los ecosistemas, Un ecosistema está formado por la biocenosis, que es el conjunto de organismos vivos presentes y el biotopo, que es el conjunto de factores abióticos que caracterizan al ecosistema.

Es común también llamar hábitat al biotopo, especialmente cunado el estudio se centra en una determinada especie, más que en la comunidad que forma la biocenosis. La palabra ambiente, o medioambiente, suele describir al conjunto de factores que rodean al hombre: su hábitat, y las demás especies presentes que pueden influir sobre él.

La ecología estudia pues las interacciones entre organismos, y de los organismos con el biotopo, en un ecosistema. Por su naturaleza, la ecología tiene un enfoque holístico, según el cual no puede inferirse el comportamiento del ecosistema a partir del estudio aislado de sus componentes. Esta característica choca con el enfoque habitualmente reduccionista de las ciencias físicas, implícito por ejemplo en la biología molecular. La frase del acápite, tomada de Meditaciones del Quijote, de José Ortega y Gasset,[1] puede ilustrar muy bien la concepción holística implícita en la ecología, en la mirada ecológica a la relación entre el hombre y el ambiente.

Esta serie intenta describir la situación en 2010 de los temas ambientales en la Argentina, proveyendo información seria pero al mismo tiempo accesible para cualquier lector informado, con formación en disciplinas tan variadas como la Ingeniería, las Ciencias Exactas, las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales,la Economía, el Derecho, la Medicina, la Geografía, la Historia, la Arquitectura. Trataremos de evitar los temas excesivamente técnicos, y no prestaremos exagerada atención a las sutilezas implícitas, por ejemplo, en el uso de la jerga descrita en el primer párrafo.

Recuadro I

Holismo y reduccionismo

Según el diccionario de la Real Academia Española (vigésima segunda edición), el holismo es la doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen, mientras que el término reduccionismo no figura en el diccionario. Mario Bunge define al reduccionismo como el enfoque filosófico según el cual la reducción es necesaria y suficiente para resolver diversos problemas de conocimiento. (Mario Bunge, Diccionario de Filosofía, Editorial Siglo XXI, México, 2001). Es así que existe una importante controversia sobre si la genética clásica puede reducirse a la biología molecular y a la bioquímica, y otra sobre si la biología evolutiva y la ecología pueden reducirse a la biología molecular (ver Ingo Brigandt y Alan Love, Reductionism in Biology, en The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2008 Edition), Edward Nlta (ed.).

Un poco de historia

...el proceso de previsión del futuro debe basarse necesariamente en el conocimiento del pasado. Lo que vaya a ocurrir tendrá forzosamente alguna relación con lo que ya ha ocurrido.

Estas ideas, tomadas del historiador Eric Hobsbawn, [2] se aplican sin duda al intento de prever qué problemas ambientales serán los más importantes en la Argentina en el futuro. Discutiremos pues brevemente algunos ejemplos de crisis ambientales del pasado, y de las formas en que la humanidad reaccionó ante ellos. Una obra reciente de Antonio Elio Brailovski [3] provee una visión integral de la historia desde la ecología en Iberoamérica, con énfasis en las formas de vinculación de los seres humanos con su ambiente, y en la estrecha vinculación entre la forma de ver al ambiente y los factores socioeconómicos característicos de la sociedad. Es más, en esa obra propone que el ocaso de muchas civilizaciones fue marcado por desastres ecológicos que hicieron inviables su modo de vida.

Los grandes desastres producidos por cambios en el ambiente fueron reconocidos como una amenaza desde los albores de nuestras civilizaciones. Ya en el Génesis del Antiguo Testamento, se describe el diluvio: [4]

"Porque dentro de siete días haré llover durante cuarenta días y cuarenta noches, y eliminaré de la superficie de la tierra a todos los seres que hice".

La historia de la humanidad está signada por relatos de grandes desastres determinados por el comportamiento del ambiente, muchas veces en respuesta a la actividad humana. Mencionaremos sólo algunos ejemplos arbitrarios.

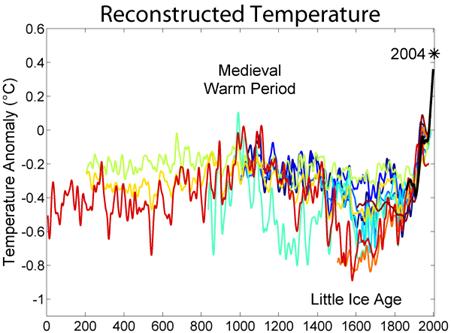

Dos de esos grandes desastres, muy próximos entre sí, tuvieron lugar en el siglo XIV. En ese siglo comenzó la pequeña Edad de Hielo, caracterizada por una disminución de la temperatura (ver Figura 1), y que habría de extenderse por lo menos hasta fines del siglo XVII. Las causas de la pequeña Edad de Hielo fueron aparentemente cambios en la actividad solar y aumentos en las erupciones volcánicas, que pusieron grandes cantidades de cenizas en la atmósfera. Los cambios climáticos afectaron las cosechas, y el primer gran desastre del siglo XIV fue una gran hambruna que mató millones de personas en Europa alrededor de 1315. Este desastre no fue provocado por la actividad humana, pero como suele ocurrir a lo largo de la historia de la humanidad, la lectura social decía que el desastre era un castigo divino por los pecados de la gente.

Figura 1. Cambios en la temperatura promedio de la superficie de la Tierra entre los años 0 y 2000.Puede apreciarse la pequeña edad de hielo, que se extendió hasta el siglo XIX. Fuente.

Pocos años después, la Peste Negra (Peste Bubónica) despobló Europa. Esta peste llegó a Europa en 1347 y se extendió rápidamente (ver Figura 2). La peste se transmitió por las condiciones de salubridad y hacinamiento de las ciudades medievales: fue una verdadera respuesta del ambiente a la actividad humana (el establecimiento de ciudades apiñadas).

Figura 2. (a) Ilustración de la peste bubónica en la Biblia; (b) Diseminación de la Peste Bubónica en la Europa medieval. Fuente.

Como se dijo, hasta no hace mucho,el rudimentario desarrollo de las ciencias hacía difícil adscribir el origen de un problema ambiental a una causa concreta. Si bien se ataban las catástrofes a las acciones humanas, los desastres se veían como un castigo, por decisión divina; la relación causa/efecto era mediada por la voluntad de los dioses. Las respuestas de la sociedad a la crisis incluía la invocación a la salvación por intervención divina, y el castigo de los putativos culpables, como la quema de judíos en ocasión de la peste negra (ver Figura 3).

Figura 3. Quema de judíos como culpables de la peste bubónica. Tomado de Liberchronicarum, pintura de Hartmann Schedel (1492). Fuente.

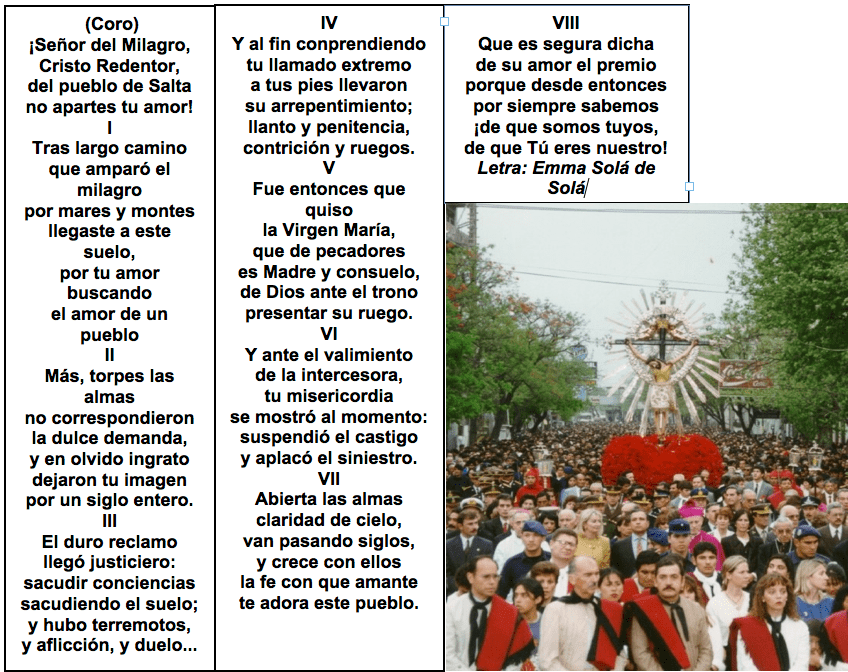

También en la América colonial fue frecuente relacionar las catástrofes con decisiones divinas. Un ejemplo muy claro es tradición de la procesión del Señor del Milagro en Salta, con su novena previa, del 6 al 15 de septiembre. La historia del Señor del Milagro está muy imbricada con la de la mítica ciudad de Esteco.

El 13 de setiembre de 1692, un fuerte terremoto sacudió el noroeste argentino. Según Cayetano Bruno [5] " el terremoto … sacudió todo el antiguo Tucumán, redujo a polvo [a Esteco] y trajo a la de Salta la celebración del "Milagro", con procesión del Santo Cristo Crucificado". Se atribuye a san Francisco Solano la profecía que rezaba "Salta saltará; Esteco perecerá. (San Miguel de Tucumán florecerá)" y la desaparición de Esteco se atribuía a la vida corrupta de sus pobladores. Las tradiciones orales al respecto muestran notables parecidos con el destino bíblico de Sodoma y Gomorra. [6] Juan Alfonso Carrizo [7] rescata la canción popular:

“No sigas ese camino, no seas orgulloso y terco,

no te vayas a perder como la ciudad de Esteco.

¿Dónde están, ciudad maldita, tu orgullo y tu vanidad,

tu soberbia y ceguedad, tu lujo que a Dios irrita?

Orgullosa y envanecida en los placeres pensando,

en las riquezas nadando y en el pecado sumida,

a Dios no diste cabida dentro de tu duro pecho.

La tierra se conmovió y aquel pueblo libertino,

que no creyó en lo divino y santo poder de Dios,

en polvo se convirtió. Cumplióse el alto decreto,

y reveló su secreto que Dios tuvo en su arcano.

¡No viváis, pueblos cristianos, como la ciudad de Esteco!” [8]

El Himno del Señor del Milagro, de Emma Solá de Solá (ver Figura 4) ilustra la costumbre usual de recurrir a súplicas y oraciones para calmar la ira divina.

Figura 4. Himno del señor del Milagro, e imagen de la procesión del 15 de Septiembre. Fuente.

Las postrimerías del Siglo XVIII marcan un cambio drástico en la forma de interacción del hombre con su entorno. Eric Hobsbawm llama La Era de la Revolución al período que va desde 1789 hasta 1848, [9] en referencia a “la doble revolución”, la Revolución Francesa de 1789 y la Revolución Industrial, cuyo comienzo ubica en Inglaterra en la década de 1780 a 1790. Dice Hobsbawm:

...un día entre 1780 y 1790, y por primera vez en la historia humana, se liberó de sus cadenas al poder productivo de las sociedades humanas, que desde entonces se hicieron capaces de una constante, rápida y hasta el presente ilimitada multiplicación de hombres, bienes y servicios.

...

Y tanto Inglaterra como el mundo sabían que la revolución industrial iniciada en aquellas islas por y a través de los comerciantes y empresarios cuya única ley era comprar en el mercado más barato y vender sin restricción en el más caro, estaba transformando el mundo. Nadie podía detenerla en su camino. Los dioses y los reyes del pasado estaban inermes ante los hombres de negocios y las máquinas de vapor del presente.

Las trabas impuestas por la naturaleza parecía que podían ser derrotadas; la ciencia y la tecnología basada en la ciencia fueron acompañando [10] a la revolución industrial, y el hombre creyó que podía erigirse en el dueño del mundo, que su poder para domeñar la naturaleza estaba sólo limitado por su ingenio. En las palabras del historiador Steven Kreis:

More than the greatest gains of the Renaissance, the Reformation, Scientific Revolution or Enlightenment, the Industrial Revolution implied that man now had not only the opportunity and the knowledge but the physical means to completely subdue nature. No other revolution in modern times can be said to have accomplished so much in so little time. The Industrial Revolution attempted to effect man's mastery over nature. [11]

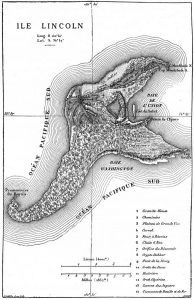

La palabra “ingeniero” adquirió su significación actual durante la revolución industrial. [12] Y los ingenieros fueron el símbolo de esa relación con la naturaleza. En 1984 Julio Verne publica La isla Misteriosa (ver Figura 5), cuyo héroe es el ingeniero Cyrus Smith (norteamericano, seguramente no era una casualidad). La primera parte es la saga de la dominación de la isla de Lincoln, del desarrollo de la alfarería, la metalurgia y, en fin, la industria química pesada (¡todo realizado por cinco hombres!) en lo que bien puede ser una alegoría de la dominación del mundo por el homo sapiens. Esta parte refleja claramente la dialéctica establecida con la naturaleza por el hombre hasta por lo menos la segunda mitad del siglo XX. Es interesante que la cuarta parte del libro de Verne sin embargo ya describe los límites de esa soberbia: una erupción volcánica destruye la isla.

La magnitud de la intervención humana fue aumentando a lo largo del siglo XIX, y muy especialmente durante el siglo XX. El Fin del Mundo, como consecuencia directa de los actos del hombre, se reconoce como una posibilidad cierta a mediados del siglo XX, con la forma del holocausto nuclear. El psicólogo y filósofo alemán Erich Fromm (1900-1980) decía en 1961: [13]

...Hoy estamos otra vez ante una de esas elecciones decisivas, en que la diferencia entre la solución violenta y la solución anticipada puede significar la diferencia entre la destrucción y el fértil desarrollo de nuestra civilización. Hoy el mundo está dividido en dos bloques que se enfrentan el uno al otro con sospecha y con odio. Ambos bloques tienen capacidad para dañarse el uno al otro en un grado tal de magnitud que sólo puede igualarlo la incerteza de su medición (las estimaciones de las pérdidas que los Estados Unidos pueden esperar varían de un tercio a prácticamente el total de su población barridos en una guerra nuclear, y cálculos similares valen para la Unión Soviética).

Casi simultáneamente, en 1962, Rachel Carson publicaba Silent Spring (ver Figura 6), [14] donde llamaba la atención sobre los efectos del uso indiscriminado de insecticidas: ya aparece el Holocausto Ambiental en toda su dimensión, y aparece el acalorado clima de discusión, con argumentos muchas veces irracionales o interesados.