Contaminación del agua

Ir al artículo

Ir al artículo

Ir al artículo

Gestión de aguas superficiales

Ir al artículo

LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA EN EL SIGLO XXI[1]: INTRODUCCIÓN

Miguel A. Blesa

Gerencia de Química, Comisión Nacional de Energía Atómica

Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional de San Martín

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Resumen

Según su uso, el agua debe tener una determinada calidad, determinada fundamentalmente por las concentraciones de sustancias contaminantes. Existen diversos tipos de contaminación: la contaminación biológica, debida a la presencia de microorganismos (patógenos); la contaminación por metales, la contaminación por agroquímicos, y la contaminación por sustancias xenobióticas (extrañas al ambiente natural), que pueden estar presentes en concentraciones muy bajas. Este artículo es la introducción a una serie de tres, en los que se recorrerán los diversos tipos de contaminación, con especial atención a la situación en el siglo XXI. En esta introducción se describe también brevemente los comienzos de la ingeniería sanitaria, desarrollada para poder brindar agua segura para consumo humano.

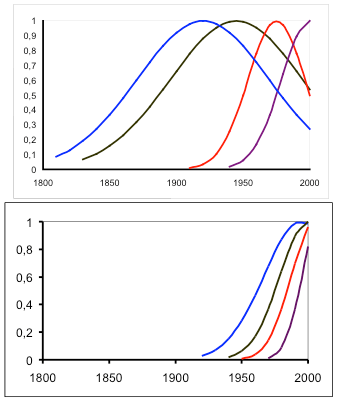

Los tipos de contaminantes

En la segunda mitad del Siglo XX, existía una preocupación creciente por los efectos que podía tener la contaminación de las aguas originada por las innumerables sustancias químicas que el hombre sintetizaba para diferentes usos, y que no eran componentes naturales del ambiente (sustancias xenobióticas). Esa preocupación no opacaba sin embargo una visión relativamente optimista sobre el estado de las fuentes de agua para consumo humano en el mundo desarrollado. La Figura 1 muestra de manera muy esquemática cómo se creía que había ido evolucionando la gravedad de los problemas no resueltos de contaminación del agua. La misma refleja la aparición sucesiva de distintas formas de contaminación (biológica, por metales y metaloides, por nutrientes y por sustancias xenobióticas como agroquímicos, detergentes, antibióticos, etc), y los resultados de los esfuerzos del hombre por resolverlos.

La contaminación biológica apareció con importancia desde los albores de la revolución industrial[2] y el desarrollo de la ingeniería sanitaria durante el siglo XIX estableció los procedimientos básicos para el tratamiento de agua para consumo humano: clarificación, filtración y desinfección.

Figura 1: Esbozo de la gravedad de la contaminación biológica (trazo azul), de la contaminación por metales y metaloides (trazo verde), de la contaminación por agroquímicos (trazo rojo) y de la contaminación por sustancias xenobióticas que pueden afectar la biota aun a nivel de trazas: (A) Mundo desarrollado; (B) Mundo en desarrollo. Tomado de M.A. Blesa, Introducción, Eliminación de contaminantes por fotocatálisis heterogénea, Editores M.A. Blesa y B. Sánchez, Editorial CIEMAT (2004). ISBN: 84-7834-489-6

Cuadro I

La Ingeniería Sanitaria

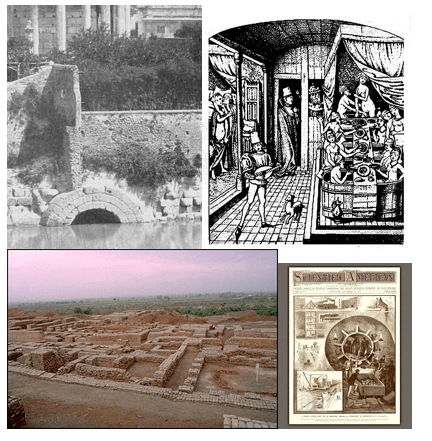

La provisión de agua centralizada y la eliminación también centralizada del agua residual eran conocidas desde la antigüedad.[3] Ya hacia el año 2500 AC, y probablemente mucho antes, en Eshnunna, y otras ciudades de los reinos mesopotámicos de Asiria y Babilonia había un sistema de drenaje pluvial construido en ladrillos y piedra.[4] En Mohenjo-daro y otras ciudades de la cultura del valle del río Indo, en lo que actualmente es Pakistán, había un complejo sistema de cloacas y drenajes. Las ruinas de Mohenjo-daro son datadas alrededor del año 2.500 AC. La civilización minoica, que antecedió a la cultura helénica micénica en Creta y otras islas del Mar Egeo dotó a sus ciudades de un elaborado sistema de drenaje de losdesagües pluviales y cloacales hacia 1.900-1.700 AC,

Las obras hidráulicas romanas son bien conocidas (ver foto de la Cloaca Maxima). Estas “cloacas” eran más bien desagües pluviales y de aguas subterráneas, que recibían indirectamente los residuos domiciliarios, arrojados directamente a las calles.

Figura 2. (a) la Cloaca Maxima, de Roma; (b) el gran baño de Mohenjo-daro Tomado de http://www.sewerhistory.org/chronos/early_roots.htm Origen: Cortesía del Profesor Jonathan Mark Kenoyer, University of Wisconsin - Madison. Ver www.harappa.com; (c) ilustración medioeval de un baño comunal; (d) construcción de túnel para las cloacas de Brooklin, New York, según la tapa del Scientific American del 12 de diciembre de 1885

La Edad Media en Europa se caracterizó por ciudades pestilentes y carentes de infraestructura en ingeniería sanitaria; el lector interesado por una vívida descripción de las condiciones en París, Londres y otras ciudades medioevales, puede consultar la referencia 2.

En el siglo XIX, John Snow realizó un estudio del origen de un brote de cólera en Soho (Londres, Inglaterra). En 1854, diez años antes que Pasteur presentara su teoría germinal, Snow estableció, por un procedimiento epidemiológico, que el consumo de agua (contaminada) proveniente de un cierto pozo era la causa de una epidemia de cólera en Londres.

En la segunda mitad del siglo XIX la provisión de agua centralizada en ciudades se fue extendiendo, a tal punto que al comenzar el siglo XX, la mayoría de las ciudades de Inglaterra contaban con ese servicio.

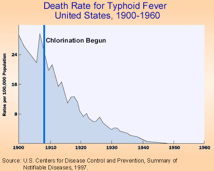

John Snow propuso, como medidas preventivas para frenar la transmisión del cólera, usar agua de mejor calidad, lo que significaba agua proveniente de tomas seguras del río Támesis (lejanas a las descargas cloacales), usar agua filtrada, y eventualmente hervida. El primer uso del cloro en el tratamiento de agua corriente fue en Kent, Inglaterra, en 1897, en ocasión de un brote de fiebre tifoidea. En EE.UU. la ciudad de Jersey City fue la precursora en el uso del cloro para desinfección del agua corriente. La efectividad el cloro queda en manifiesto en la Figura 3, tomada de la referencia 1.[5] Adviértase que la tasa de alrededor de 25 muerte anuales por cada 100.000 habitantes, típica antes de la cloración, significaría en EE.UU. alrededor de 100.000 muerte anuales en la actualidad.

Figura 3: Tasa de muerte anual por cada 100.000 habitantes en EE.UU. durante el Siglo XX. Tomada de la referencia 4.

La baja tasa de mortalidad por enfermedades transmisibles por aguas infestadas, típica de los EE.UU. en la actualidad, no es, desgraciadamente, una característica de América Latina. La epidemia de cólera en la región, que comenzara en Perú en 1991, causó alrededor de 10.000 muertes, y 1.000.000 de casos informados.

La contaminación por metales también reconoce una larga historia. Se ha postulado que la locura, esterilidad y otras enfermedades eran la frecuente consecuencia del envenenamiento por plomo en las clases altas romanas. El plomo provenía del uso de acetato de plomo como edulcorante en bebidas, y del uso de cañerías de ese metal para la provisión de agua. A lo largo de la historia, han ocurrido muchos otros acontecimientos extremos; el caso de los derrames vinculados con la explotación minera puede consultarse en la página web de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias.[6] Vale destacar también la intoxicación masiva con mercurio en la bahía de Minamata, en la Prefectura Kumamoto, Japón detectada en 1956, pero fruto de una contaminación de larga data.[7] Este tema se trata más abajo.

La contaminación por nutrientes suele tener como consecuencia la eutrofización de cuerpos de agua que reciben efluentes no tratados, ricos en nitratos y/o fosfatos, u otros nutrientes. La Comunidad Europea reconoció en 1992, a través de una Directiva tendiente a fijar límites y establecer buenas prácticas agrícolas, que el nitrato era el principal contaminante de origen difuso de las aguas de la Comunidad, responsable de problemas de eutrofización.[8] En las aguas para consumo humano, se ha vinculado históricamente la presencia de niveles altos de nitrato con el "síndrome del bebé azul" o metahemoglobinemia,[9] un síndrome que afecta a especialmente a bebés de 6 meses o menos, y vinculado con la conversión de la hemoglobina en metahemoglobina. Esta última contiene hierro oxidado (Fe3+) en lugar de Fe2+, y es incapaz de transportar oxígeno. Sin embargo, más recientemente se ha señalado que los casos informados, vinculados con el uso de aguas de pozo contaminados, podía deberse más a infecciones gastrointestinales que a la acción de los nitritos asociados con aguas contaminadas con materia fecal.[10]

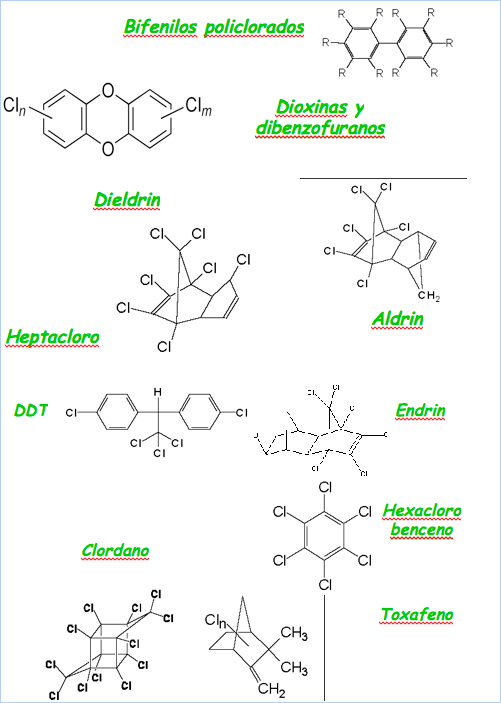

La contaminación por compuestos químicos orgánicos sintetizados por el hombre incluye un amplio espectro de sustancias. La atención se ha centrado especialmente en los contaminantes orgánicos persistentes (COPs), sustancias que presentan una alta estabilidad en el ambiente frente a cualquier posible mecanismo de degradación. Muchas de estas sustancias tienen efectos mutagénicos y cancerígenos. La atención se ha enfocado especialmente en la docena sucia, una docena de compuestos considerados especialmente peligrosos por la Organización para el Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas (UNIDO).[11] v

CUADRO II

La docena sucia

También se presta atención a la contaminación por fármacos (antibióticos, etc.), detergentes y otras sustancias sintetizadas por el hombre.

El hombre usa el agua para distintos fines: para consumo humano, para irrigación, para la industria, como soporte de la vida acuática, para recreación, para transporte fluvial y marítimo. Cada uno de estos usos requiere ciertos criterios de calidad. Es por eso que se establecen estándares de calidad de agua, que dependen del uso del recurso. Se entiende por calidad del agua las condiciones del recurso (microbiológicas, químicas y físicas) que la hacen apta para un determinado uso. Para el caso del agua potable, los parámetros que definen la condición de potable son el contenido de coliformes totales y fecales (como indicadores de contaminación biológica; a estas mediciones se pueden agregar otras mediciones microbiológicas específicas requeridas en caso especiales); turbidez, sólidos suspendidos totales, metales pesados, y compuestos orgánicos traza.

CUADRO III

PROCESOS EN UNA PLANTA DE POTABILIZACIÓN

El tratamiento usual remueve sólidos suspendidos, elimina la turbidez, remueve los metales que puede haber disueltos, y desinfecta el agua. Las etapas son:

Floculación: Usa sulfato de aluminio para lograr que los sólidos suspendidos y buena parte de las bacterias y partículas micrométricas en general se agreguen y formen flóculos.

Filtración: Remueve los flóculos

Desinfección: Permite obtener agua en la que hay 0 UFC de organismos indicadores (coliformes totales, coliformes fecales). Se usa normalmente cloro o hiploclorito que, además de destruir los microorganismos, provee protección residual.

La presencia de compuestos orgánicos complica apreciablemente el proceso, ya que las plantas usuales no garantizan su remoción. Lo mismo ocurre con el nitrato y con el arsénico. Todos estos contaminantes requieren el uso de tecnologías más complicadas (y por lo tanto más caras).

La producción de agua potable en AySA

Agua y Saneamientos Argentinos abastece de agua potable la Ciudad de Buenos Aires y buena parte del conurbano a partir de agua superficial del Río de la Plata y, en proporción muy inferior, con agua subterránea a través de perforaciones semisurgentes provenientes del Acuífero Puelche.

Tiene dos grandes plantas potabilizadoras que captan el agua del Río de la Plata: el establecimiento General Belgrano, ubicado en Quilmes, y el General San Martín, en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires. Este último es uno de los establecimientos más grandes del mundo por su superficie -28,5 hectáreas- y su capacidad de producción -próxima a los tres millones de metros cúbicos por día-.

La producción de agua subterránea, algo menos del 4,5% del total del agua producida, se realiza a través de perforaciones, ya sea en forma puntual o en forma de baterías. La producción promedio durante 2008 fue de 4.406.946 m3/día, más 217.107 m3/día que se extraen de más de 200 perforaciones. La calidad del agua es controlada en forma continua en el Laboratorio Central que realiza análisis físicos, químicos y biológicos.

Las figuras muestran imágenes de la Plata Potabilizadora General San Martín.

Volviendo a la Figura 1, en el mundo desarrollado, hacia fines del siglo XX predominaba la opinión que restaba esencialmente enfrentar la contaminación de nuevas sustancias, presente en muy bajas concentraciones, pero cuyo efecto sobre la biota podía ser muy importante; las otras formas de contaminación estaban todas bajo adecuado control (Figura 1A). Por contraposición, la situación en los países menos desarrollados era mucho más compleja, sin indicación clara que ninguno de los problemas fuera a resolverse bien durante el Siglo XX, como se esboza en la Figura 1B.

Sin embargo, hacia finales del Siglo XX comenzó a verse con claridad que la contaminación biológica tenía aristas que no habían sido tratadas adecuadamente ni aun en países desarrollados. Todas las formas de contaminación del agua presentan renovados desafíos en el Siglo XXI.

En artículos posteriores discutiremos la situación actual de la contaminación biológica, de la contaminación por metales, y de la contaminación por sustancias xenobióticas, con referencia a la caracterización, a la gestión o a la remediación de esos tipos de contaminación en la Argentina. En lo que se refiere a la contaminación por agroquímicos, referimos al lector al reciente artículo publicado en Ciencia e Investigación.[12]

Contaminación del agua y salud humana

Existe una serie de enfermedades de vinculadas con el agua. Es posible clasificar a las mismas en cuatro categorías:[13] enfermedades de transmisión hídrica, enfermedades vinculadas con la higiene y el agua, enfermedades por contacto con agua y enfermedades en las que el agua es el hábitat del vector trasmisor.

Las enfermedades de transmisión hídrica están asociadas con el consumo de agua contaminada. Son frecuentes las enfermedades asociadas con la contaminación microbiológica, causadas por bacterias, virus y parásitos: cólera, fiebre tifoidea, hepatitis A, criptosporidiosis y giardiasis. La mayoría de los casos reconoce como origen la contaminación con materia fecal. También es posible encontrar enfermedades de transmisión hídrica vinculadas con sustancias tóxicas; tal es el caso, por ejemplo, del Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (HACRE). También entran en esta categoría la metahemoglobinemia, causa por los nitratos y nitritos, la fluorosis o la intoxicación por plomo. Más reciente, y difícil de seguir epidemiológicamente son las enfermedades vinculadas con sustancias orgánicas que pueden ser mutágenicas o cancerígenas, como productos metabólicos de algunos detergentes o la “docena sucia”. En estos casos, el efecto suele derivar de una ingesta prolongada en el tiempo; se trata pues de enfermedades crónicas y no agudas, por lo que su diagnóstico y su epidemiología son mucho más difíciles de controlar.

El agua también controla la posibilidad de contraer enfermedades vinculadas con la higiene personal, como las causadas por transporte fecal a la cavidad bucal, sarna, pediculosis, tiña, tracoma. Para estos casos, más que la calidad del agua, es importante la disponibilidad de cantidades adecuadas para garantizar una higiene adecuada.

La esquistosomiasis es la más seria de las enfermedades causadas por contacto con agua contaminada. También son frecuentes las dermatitis y reacciones alérgicas causadas por una gran variedad de agentes químicos y biológicos.

Finalmente, todas las enfermedades transmitidas por mosquitos (malaria, dengue, fiebre amarilla, encefalitis japonesa) se ven muy afectadas por la gestión del agua, y por los efectos indirectos de la acción antrópica sobre el ciclo hidrológico (por ejemplo, cambio climático).

Muchas de estas enfermedades aparecerán en más detalle en futuros artículos.

CONCLUSIONES

En la historia de la humanidad, a medida que se fueron reconociendo los efectos de los contaminantes, se buscaron medidas que permitieran su eliminación. Sin embargo, la situación es siempre muy dinámica, y las soluciones de la primera mitad del siglo XX no son adecuadas en la actualidad. Las enfermedades infecciosas emergentes, muchas veces asociadas a cambios en el uso del recurso agua, el reconocimiento de los efectos a largo plazo de trazas de contaminantes, la sobreexplotación del recurso, y las amenazas planteadas por el cambio climático global, obligan a la búsqueda constante de nuevas herramientas de gestión del recurso.

Glosario

Ciclo hidrológico: el agua presente en el planeta Tierra está contenida mayoritariamente en los océanos y mares, y hay cantidades menores de agua dulce, en ríos, lagos, glaciares y aguas subterráneas. Finalmente, una cantidad muy pequeña, pero muy activa, se encuentra en la atmósfera, como vapor y como nubes. Aprovechando esencialmente la energía solar, el agua se mueve en forma cíclica y constante entre estos reservorios. El ciclo hidrológico describe este movimiento, indicando cuánta agua hay en cada reservorio, y cuáles son los flujos (cantidad que pasa de un reservorio a otro por unidad de tiempo).

Coliformes: bacterias (bacilos) gram negativas, frecuentemente asociadas a la materia fecal, que se desarrollan principalmente en el intestino de animales de sangre caliente. La principal bacteria de este grupo es Escherichia coli.

Criptosporidiosis: enfermedad caracterizada por nauseas, vómitos y diarrea, causada por el Cryptosporidum parvum, un parásito que puede estar presente en el agua o en los alimentos (especialmente vegetales crudos).

Encefalitis japonesa: virosis causada por el flavivirus, transmitida por mosquitos Aedes y Culex.

Esquistosomiasis: enfermedad crónica producida por el gusano del género Schistosoma, que forma granulomas en cualquier órgano del cuerpo. Los huevos del gusano, eliminados por las heces, aceptan como hospedador intermedio al caracol de agua dulce. Las larvas liberadas de éstos al agua pueden penetrar la piel, infestando a otra persona.

Eutrofización: proceso causado por un incremento de la disponibilidad de nutrientes en un ecosistema. El término es usado habitualmente para describir los efectos de un incremento de nitrógeno y fósforo en ambientes acuáticos. Un sistema eutrófico produce cantidades anormalmente altas de biomasa, con el consiguiente aumento de la demanda bioquímica de oxígeno.

Giardiasis: enfermedad intestinal (diarrea) producido por un parásito microscópico, la Giardia lamblia.

Tracoma: enfermedad asociada a la inflamación d ela conjuntiva, que puede producir discapacidad visual. Es producida por la bacteria Chlamydia trachomatis.

Xenobiótico: compuesto químico que naturalmente no se encontraba en la naturaleza, y que ha sido producido por el hombre.

NOTAS

[1] Una versión preliminar de este artículo fue incluido en la Sección Grandes Temas Ambientales de la página web de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias[2]En realidad, la contaminación microbiológica del agua fue un problema serio desde los comienzos de la civilización, en la medida en que existieron ciudades apiñadas y sin infraestructura de saneamiento.

[3] Una excelente descripción de la historia antigua y medioeval de los desagües cloacales puede encontrarse en. Harold Farnsworth Gray, "Sewerage in Ancient and Medieval Times," Sewage Works Journal, Volume 12, No. 5 (Sept. 1940), pp. 939 - 946.

[4]Tracking Down the Roots of our Sanitary Sewers, Compilado por Jon C. Schladweiler, P.E., R.L.S. Ver: http://www.sewerhistory.org/chronos/early_roots.htm

[5]K. Christman, The History of Chlorine, Water Quality and Health Council, 1998. En este trabajo se dice erróneamente que John Snow ya usó cloro en la epidemia de cólera de Londres de 1850. Ver: http://www.waterandhealth.org/drinkingwater/history.html

[6]M.A. Blesa, Introducción a ¿Puede contribuir la gran minería al desarrollo sustentable en Argentina?, Primera Entrega, Grandes Problemas Ambientales Argentinos en el Bicentenario, http://www.aargentinapciencias.org

[7] Ver. http://encyclopedia.thefreedictionary.com

[8] DIRECTIVA DEL CONSEJO 91/676/CEE, DE 12 DE DICIEMBRE DE 1991, RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE LAS AGUAS CONTRA LA CONTAMINACIÓN PRODUCIDA POR NITRATOS UTILIZADOS EN LA AGRICULTURA, DOCE 375/L, DE 31-12-91

[9] H. H. Comly, Cyanosis in infants caused by nitrates in well water. J Am Med Assoc 129:112-116 (1945).

[10] A. A. Avery, Infantile Methemoglobinemia: Reexamining the Role of Drinking Water

Nitrates, Environmental Health Perspectives, 107:583-586 (1999).

[11]http://www.unido.org

[12] M.A. Herrero, G.M.I. Sardi, E. Valeriani, I.M.E. Thiele y A.A. Orlando. Contaminación del agua en áreas rurales: Diagnóstico, demandas y soluciones 59, 27-37 (2009). En Internet: http://aargentinapciencias.org//index.php?option=com_magazine&func=show_edition&id=7&Itemid=90

[13]J. Bartram, W. W. Carmichael, I. Chorus, G. Jones y O. M. Skulberg, en Toxic Cyanobacteria in Water: A guide to their public health consequences, monitoring and management, I. Chorus y J. Bartram (Eds.), Capítulo 1 (1999). ISBN 0-419-23930-8. Ver: http://www.who.int/water_sanitation_health/resourcesquality/toxcyanchap1.pdf